Вопрос электрификации транспорта с каждым годом становится все актуальнее. В качестве альтернативы машинам с "коптящими" двигателями предлагаются электромобили, а на линии городских маршрутов на радость урбанистам выходят электробусы.

Попытки отвязать общественный транспорт от топлива и проводов были и раньше. Пожалуй, самым ярким тому примером являются гиробусы. Это тоже своего рода электробусы, только движутся они не за счет накопленной энергии в аккумуляторе, а за счет энергии вращающегося маховика.

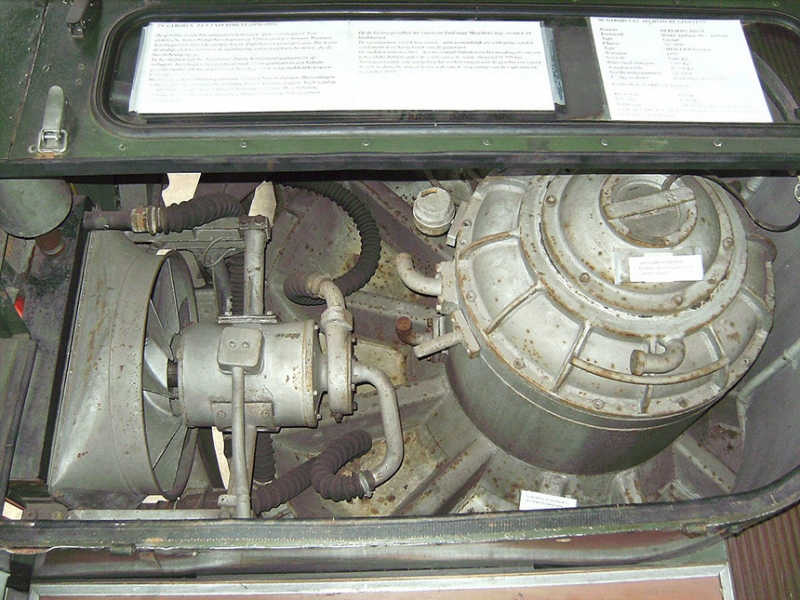

Гиробус был придуман еще в 40-х, но к его созданию и попытке внедрения в жизнь пришли лишь к 50-м. Вес маховика был впечатляющим: одни источники сообщают о 1,5 тонны, другие – о всех трех. Маховик приводился в движение мотор-генератором и вращался со скоростью до 3000 оборотов в минуту. Если вспомнить о его весе, на секунду становится страшно.

Питание мотор-генератор получал через сеть. Для первоначального пуска и выхода на рабочие обороты маховику было необходимо порядка получаса. Уже на остановочных пунктах гиробуса на "заправку" требовалось примерно от 30 секунд до 3 минут. Подъемные токоприемники "заряжали" машину от трехфазной сети, пока маховик вновь не раскрутится до необходимых оборотов. Для сокращения времени "заправки" первоначальные 380 вольт в дальнейшем превратились в 500.

Одной "зарядки" гиробусу должно было хватать примерно на 6 километров пути с городской скоростью около 50-60 км/ч. При этом для увеличения дальности хода была предусмотрена рекуперация энергии во время торможения. На практике расставлять "чекпоинты" нужно было куда чаще.

Получается, что у гиробуса были те же преимущества, что и у электробусов: бесшумность, экологичность, возможность отклонения от маршрута в отличие от обычных троллейбусов или трамваев – вроде бы все было хорошо.

Но при этом маховик являлся одновременно и слабым звеном. Гиробусы получались тяжелыми и требующими повышенных мер безопасности машинами. Кроме того, отмечается, что из-за обладания маховика свойствами гироскопа гиробусы были не так просты в управлении, а механизм был подвержен перегрузкам и быстрому износу отдельных элементов вроде подшипников.

Как бы то ни было, уже в 1953 году гиробус вышел на "линию" в Швейцарии. Он возил пассажиров на протяжении семи лет, а причиной его ухода стали невостребованность маршрута и экономические составляющие.

Помимо Швейцарии, построить сеть общественного транспорта из гиробусов пытались в Конго, которое на тот момент было колонией Бельгии. В 1955-1956 годах двенадцать гиробусов передвигались по четырем маршрутам с остановками через каждые два километра. Машины были впечатляющими: 10,4 метра в длину, весом почти 11 тонн и вместимостью до 90 пассажиров. Максимальная скорость была не меньше – порядка 90 км/ч.

Эксплуатацию гиробусов в Конго трудно назвать успешной. Подшипники маховика регулярно нужно было менять, мотор испытывал перегрузки, а водители не особенно берегли машины и сокращали маршруты, съезжая с асфальта. Использование гиробусов было прекращено в 1959 году, а окончательной причиной их невостребованности стал слишком большой расход энергии.

Гиробусы пытались использовать и в самой Бельгии. С 1956 по 1959 годы на одном маршруте работали три машины. По сравнению с трамваем, гиробусам требовалось примерно на 20-30% больше энергии. Они не отличались надежностью, а из-за большого веса дополнительно страдали дороги.

Из всех использовавшихся гиробусов до нынешних времен "дожил" только один – тот, который ездил по дорогам Бельгии. Его сохранили и используют в качестве экспоната музея трамваев и автобусов в Антверпене.

В истории были и другие попытки работы с гиробусами, но особыми успехами они не увенчались. Показателен скорее сам факт подобного изобретения: между электротранспортом и аккумуляторами нельзя окончательно ставить знак равно